まず、2輪4輪用点火系パーツの性能表記には

“何万ボルト!”

と記載されている例が非常に多いです。

何故かと言えば一般的に身近で使っている電気の単位であり、更に万の単位で表記する事で、一般ユーザーに高性能なイメージをアピールし易いからと言う部分は否定できません。

但し、実際のところイグニッションプラグ先端ギャップの空間絶縁を破壊して放電を開始出来る電圧があれば、以降の電圧は程ほどでも何より電流値と放電を維持している時間の方が効果的であったりもします。

例えば、いくら電圧が高くとも放電時間が短ければ挿し込んだ紙片には多数極小の穴がポツポツ空くのみです。

ところが放電時間が長ければその間炙り続ける事が出来る為、乾燥した紙片にも火が点きます。

積み上げた若干湿気った焚き木を燃やそうと思えば、強力なトーチで一瞬では着火しなくとも、ライターでしばらく焙った方が確実に火が付くでしょう。同様な事が燃焼室でも起きているケースがあります。

ちなみにこの動画で使っているASウオタニ社製イグニッションシステムによる放電電圧は、当方の簡易測定において40,000V以上。 純正のイグニッションコイル等に比較すると、かなり高い方ではありますが、それ以上に放電時間を専用プローブを使用してオシロスコープで測定すると、1.5~1.6/1000秒です 。

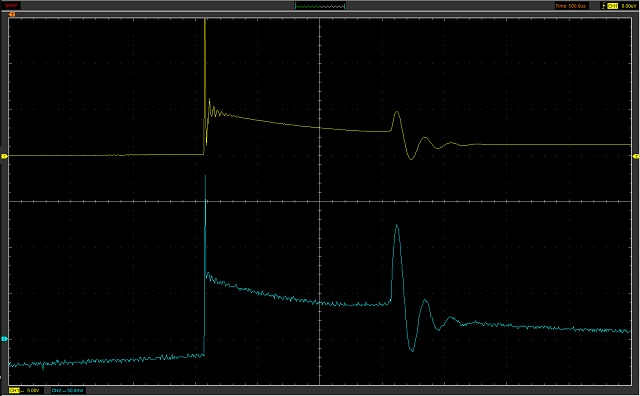

上側黄色ラインがウオタニユニットがコントロールしているコイルの1次側電圧、下側水色ラインがコイルからのイグニッション放電電圧波形です。

1.5~1.6/1000秒とは極短時間に思えますが、エンジンが4,000rpmで運転時には1回転あたりにかかる時間は60秒/4,000rpm=15/1,000秒です。

そうすると、放電開始後、クランクの回転角度で36度以上回る間スパーク持続が出来ている事になります。

エンジン回転数によって設定された点火時期にもよりますが、最初のスパークによる燃焼の開始からほぼ上死点を超えてピストンが下がり始める迄放電が持続しつつ混合気を焙り続けているという事で、相当に長いという事がよくわかります。

ちなみに、旧来の2輪車や一部のレーシングカーで使用されて来たCDI(容量放電点火)システムの場合、放電開始時の電圧が非常に高く、非常に濃い空燃比でプラグが燻り気味になる様な状況でも確実に火花を飛ばせるメリットはあるのですが、放電持続時間がウオタニでも使われているTCI(トランジスタ制御点火)に比較しても1/10~20程度しかありません。

この為、空燃比制御が適切に行われている車両の場合高電圧点火のメリットは非常に薄くなります。

現代では市販車での使用率は低くなり、一部のレーシングマシン用途として大容量のCDIで点火時期直後に複数回点火を行う事で放電時間の短さを補う制御を行うアフターマーケットパーツが存在する程度になっています。